常駐警備費のコスト削減

常駐警備は、「配置人数を削減して、もし何か起こったら」という心理が働きやすいため、前例踏襲で見直しがなされていないことが多く、施設の利用実態に見合わない警備配置が継続されているケースも少なくありません。プロレド・パートナーズでは、現地調査や建物への出入数分析を通じて、必要十分な警備体制を再設計し、リスク管理とコスト最適化のバランスを重視した契約・運用の見直しを支援しています。

業界・コスト構造

コスト削減を図るには、常駐警備業界の特徴を踏まえたうえで、費用の内訳と現場運用の実態を正しく把握することが重要です。以下では、常駐警備のコスト構造と、よく見られる現場運用の実態について解説します。

(1)常駐警備業界の構造

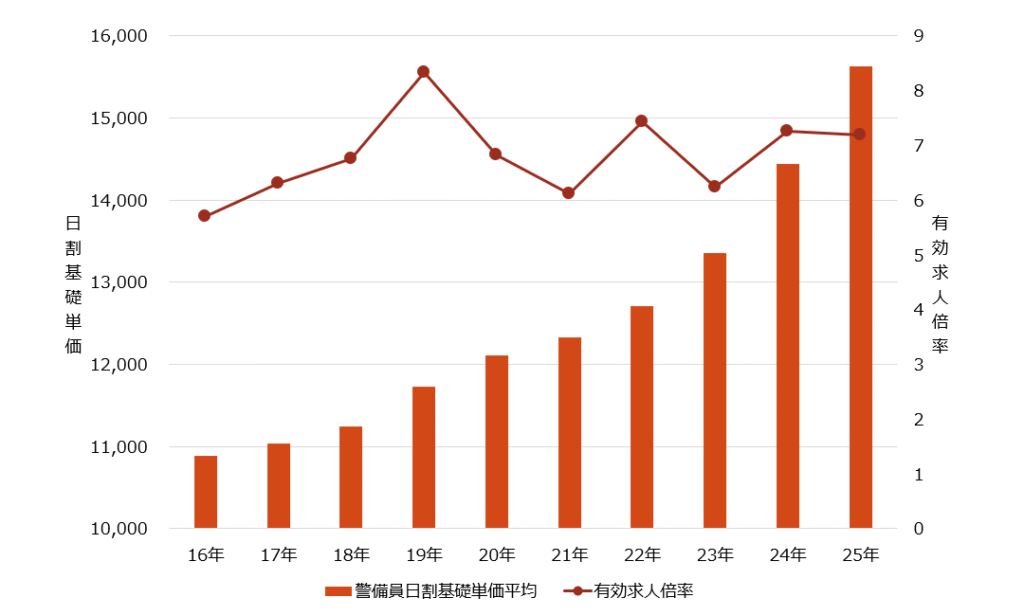

常駐警備業界では、最低賃金の継続的な引き上げや人材不足を背景に、今後も警備単価の上昇が続くと予想されます。一方で、警備会社も人員確保の難しさから、契約内容によっては配置人数を見直したいと考えるケースも見られます。こうした状況下では、発注者・受託者双方の課題を整理し、仕様を見直すなど、コストと人員の両面で無理のない警備体制の再構築が求められます。

(2)常駐警備費のコスト構造

常駐警備は労働集約型ビジネスに分類され、費用のうち人件費が占める割合は一般的に70%〜80%と、コストの大部分を占めています。つまり、効率的な人員配置や適切なポスト設計が、コスト最適化に直結する重要な要素となります。

<常駐警備費の一般的なコスト割合>

| 項目 | 割合(目安) | 説明 |

| 人件費 | 約70~80% | 警備員の配置人数・勤務時間・深夜や休日の割増等を含む主要コスト |

| 管理費 | 約5~10% | 勤怠管理、警備計画の立案、業務報告書作成、シフト調整等、現場と本部の間接業務にかかる費用 |

| 採用・教育・備品費 | 約5~10% | 警備員の採用、初任・定期教育、制服や無線機・懐中電灯など装備品の支給・更新にかかる費用 |

| 本社間接費・利益等 | 約5~10% | 契約管理や請求処理、緊急対応費、企業としての営業利益などを含む。利益率は警備会社によって異なる。 |

(3)現場でよく見られる運用実態

A)契約と現場の乖離

常駐警備における費用最適化の障壁のひとつが、契約書に記載された業務内容と、実際の現場運用との間に発生する乖離です。たとえば以下のような状況が見受けられます。

・契約上の「巡回1日2回」が、実際には3回以上行われている

・雨天時の入り口周りの清掃や宅配・郵便物の受け取りなど、契約外の付帯業務が常態化している

・稼働時間に対する入退出記録や対応件数が明らかに少ない

こうしたケースでは、「何のために誰がどこにいるのか」が不明瞭となり、結果として過剰体制や業務の属人化が温存されます。プロレドではまずこのギャップを構造的に整理し、契約と実態の整合性を取ることを出発点としています。

B)実態に応じた体制構築の未整備

もうひとつの問題は、警備体制が利用実態に応じて構築されていない点です。

たとえば以下のような事例が多く存在します。

・増築や改築を行ったのに、当初の警備体制を踏襲している

・施設の利用者が少ないにも関わらず、複数名で受付を実施している

・休日や深夜利用がほぼないのに24時間体制を敷いている

これらは、安全性の確保という観点から理解できる面もありますが、リスクと運用の「棚卸し」が行われていない状態とも言えます。プロレドでは、現場ヒアリングや実績データ分析を通じて、「本当に必要な安全性」に対応する適正な警備体制を再設計します。

プロジェクトアプローチ

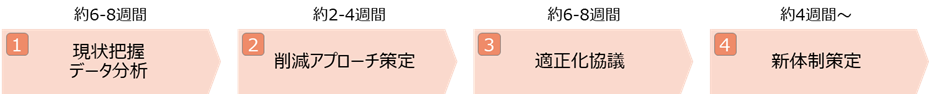

常駐警備費用の見直しにおいては、実態把握から、最適な契約、スムーズな移行までを一貫して進めることが重要です。プロレド・パートナーズでは、以下の4つのステップで段階的かつ実効性の高い改善支援を行っています。

(1)現状把握・データ分析

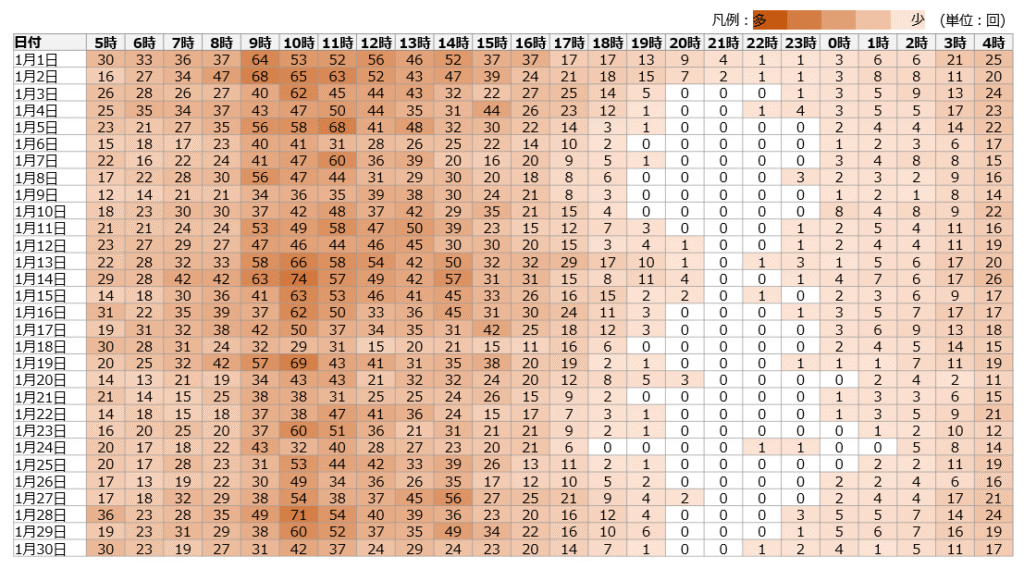

契約書・仕様書・日報・シフト表などの情報と、出入管理記録・巡回図面・緊急対応履歴などの定量データをもとに、現場運用の実態を多面的に把握します。特に「契約内容と実業務の乖離」や「稼働実績と配置人員の整合性」などを可視化することで、非効率な運用や過剰配置の有無を明らかにします。

<時間帯別出入管理記録の可視化>

(2)削減アプローチの策定

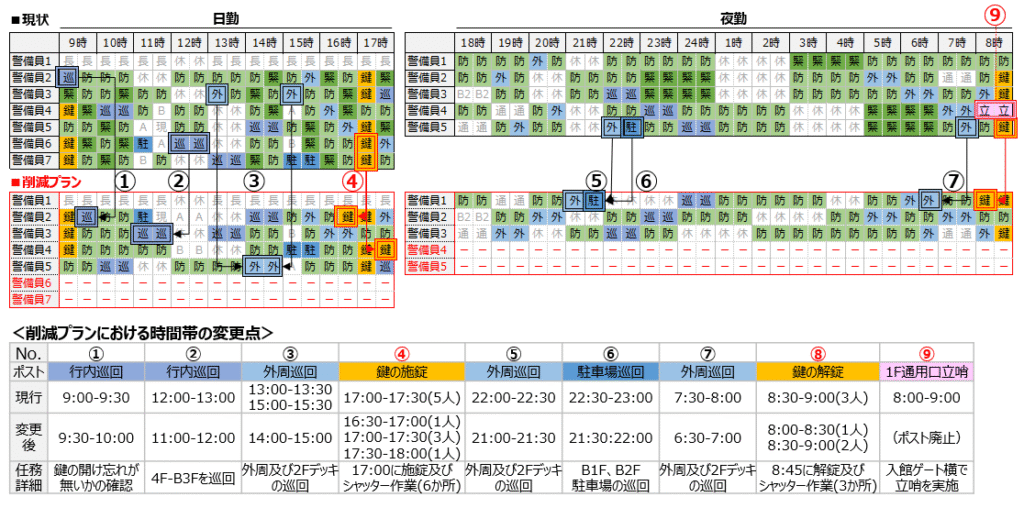

分析結果をもとに、施設のリスクレベルや利用状況に応じた警備体制案を複数パターンで設計します。例えば、夜間対応体制の見直し、巡回頻度の最適化、立哨業務を別業務へ統合など、コスト削減と品質維持の両立が可能な構成案を提示。定量根拠にもとづく比較検討を通じて、クライアントと合意を形成します。

<削減プランの提示>

(3)適正化協議

業務内容・リスク特性・稼働実態を踏まえ、業務量と費用の整合性を定量的に可視化し、焦点を「単価」ではなく「仕様」の見直しに置き、警備体制・頻度・対応範囲などを明確化します。警備会社とは、単なるコスト削減を目的とするのではなく、双方が納得できる契約内容の再設計に向けた協議を進めていきます。

(4)新体制策定

合意形成された内容をもとに、新たな警備仕様・ポスト・業務範囲を具体化・明文化し、最適な体制を設計します。そのうえで、契約書・仕様書・見積書への反映までを一貫して支援し、契約締結の完了まで伴走します。

(5)コスト削減のポイント

常駐警備において仕様の見直しが進まない理由の一つに、警備会社が現場担当者と長年にわたって深い関係を築き、従来のやり方が固定化されてしまっていることが挙げられます。加えて、現場担当者が契約外の追加業務まで依頼しているケースも見られ、警備会社が“使いやすい/無理も聞いてくれる業者”として認識されていることから、コスト削減に向けた仕様の見直しを進めようとしても、現場から強い反発を受ける可能性があります。

この状況を打破し、仕様の最適化によるコスト削減を実現するには以下2点が重要です。

A)トップダウンのガバナンス強化

本社/経営層から「仕様見直しは全社課題」である旨を明確に打ち出し、権限と責任を明示することで、現場での抵抗を抑制。仕様見直しによるコストメリットと警備人員の減少に伴うリスクを定量的に比較し、経営視点で意思決定。

B)定量データによる事実の可視化

出入記録や巡回ログ、緊急対応件数などを収集・分析し、「実際に発生している業務量 vs 契約仕様」のギャップを数値化。感覚論ではない定量的根拠をもって、見直しの必要性を説明。

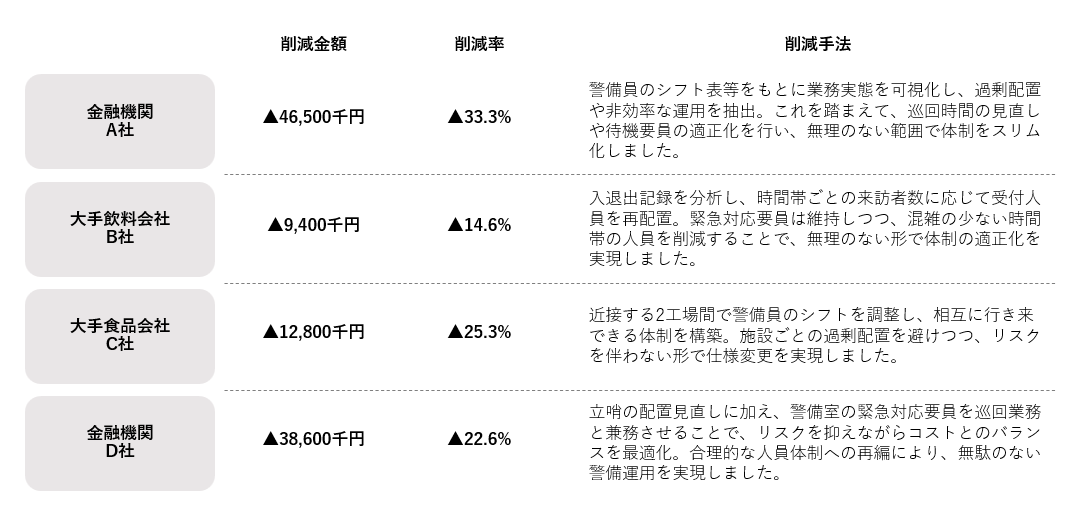

コスト削減事例

(1)金融機関のコスト削減事例

【業種】金融業(銀行)

【企業規模】非公開

【課題】施設警備費

(2)金融機関のコスト削減事例

| 業界 | 金融機関 |

| 企業規模 | 売上高300億円以上 |

| 対象 | 仕様変更を伴う常駐警備の見直しにはこれまで着手できていなかった |

| プロレドの課題解決 アプローチ | 警備日報や仕様書をもとに、業務負荷と体制のミスマッチを分析し、1施設あたり2~3案の代替仕様を提示し、費用・品質・運用負荷の観点から合意形成を支援した |

| 実施後の効果 | 当初人件費について約15%の値上げを打診されたものの、最終的に値上げの影響を最小限へ抑え、結果として常駐警備全体で約10%の削減を実現した |

参考

常駐警備における今後の値上げ動向とその備え

常駐警備業界では、今後も人件費の上昇による値上げ要請が継続的に発生する可能性があります。背景には、最低賃金の引き上げ、警備員の高齢化による人材確保難、採用コストの増大など、構造的な課題が存在します。

<警備員の日割単価と有効求人倍率の推移(2016〜2025年)>

現在の契約が長期にわたり見直されていない場合や、仕様が曖昧なまま継続している場合には、警備会社側が一斉に価格改定を求めてくるリスクも想定されます。こうした状況に備えるには、単に価格交渉に臨むのではなく、

・現状の仕様・体制の妥当性を事前に棚卸ししておくこと

・リスクと運用実態に基づく“必要十分な体制”を設計しておくこと

が不可欠です。

プロレド・パートナーズでは、単価の引き上げを“受け入れるか・断るか”という二択ではなく、「仕様見直しによる吸収」や「体制変更による相殺」といった柔軟な選択肢を提示しながら、持続可能な警備体制の構築を支援しています。

コストマネジメントのお悩みを解決したい方へ

プロレド・パートナーズでは、コストマネジメントのコンサルティングを承ります。 自社の現状把握や、実行支援をご検討される際にはお気軽にご相談ください。