2026年より施行される新物流効率化法により、一定規模以上の貨物を取り扱う企業には、「特定事業者」としての法的義務が新たに課されることになります。具体的には、中長期計画の策定や、国への定期報告の実施、さらにはCLO(Chief Logistics Officer:物流統括管理者)の選任といった対応が求められるようになり、荷主企業も物流改善の主体として明確に位置づけられる時代へとシフトします。

本記事では、改正物流効率化法における「特定事業者」とは何かという基本的な定義から、該当の判定基準、貨物重量の把握方法といった実務上の留意点について詳しく解説していきます。制度対応を単なる義務ではなく、物流改革のチャンスとして活かすために、ぜひ本記事をご一読ください。

SCM/3PL/物流のお悩みを解決したい方へ

プロレド・パートナーズでは、現状把握から施策の立案・実行まで一貫したサポートが可能となります。SCM改善について皆様からのご相談をお待ちしております。

特定事業者とは

近年、物流業界は深刻な課題に直面しています。代表的なものとして、トラックドライバーの人手不足や長時間労働、荷待ち・荷役時間の長時間化、低積載率といった、業界全体の生産性低下に直結する問題が挙げられます。2024年4月以降は、働き方改革関連法の適用により時間外労働の上限規制が強化され、「2024年問題」としてドライバー不足の影響が一気に顕在化し、多くの企業が「運べないリスク」に直面するようになっています。

このような状況に対応するため、政府は物流事業者に限らず、物流を発生させている荷主企業側にも改善責任を課す新たな法制度、「新物流効率化法」を施行しました。その中核に位置づけられるのが、「特定事業者」制度です。

「特定事業者」とは、一定規模以上の物流に関連する事業活動を行っている事業者を指します。この制度の目的は、改善努力を促し、業界全体の生産性向上を図るために、影響力の大きい事業者に対して重点的に対策を講じることにあります。

努力義務に対して実施状況が不十分であると認められた場合、国は当該事業者に対して「勧告」や「命令」を発出することが可能となっております。

特定事業者は、次の4つに分類されます。

1. 特定荷主

物流の委託元である荷主企業。輸送量や取扱貨物量が一定以上の大企業が対象であり、納品ルールの見直しや積載効率の改善などが求められます。

2. 特定連鎖化事業者

フランチャイズやチェーンストア本部等で、傘下に多数の小売・物流拠点を持つ事業者。系列全体の物流効率化が求められます。

3. 特定貨物自動車運送事業者等

トラック運送事業者の中で一定規模以上の運送を担う事業者。労務管理の適正化や効率的な運行体制の構築が求められます。

4. 特定倉庫業者

一定規模以上の倉庫事業者。出荷体制の改善や荷待ち時間の削減などが求められます。

これらの特定事業者に対して法的義務や自主的な改善努力が求められる背景には、彼らの物流全体に対する影響力の大きさがあります。とりわけ、大規模荷主や主要な運送事業者が中長期的な視点で物流オペレーションを見直すことで、業界全体の変革を牽引できるという前提に基づいています。

例えば、輸送や倉庫運営において以下のような波及効果が期待されます。

・ドライバーの長時間労働の是正

配車や積込時間の見直しによって待機時間を削減

・積載率の向上

混載や共同配送の促進により、トラック1台あたりの積載効率を最大化

・業務の標準化と平準化

納品時間や発注サイクルを調整することで、繁閑差の平準化や業務効率の向上を実現

これらの改善施策が大手事業者から波及すれば、サプライチェーン全体が効率化され、物流業界全体の持続可能性(サステナビリティ)を確保するための基盤が形成されることになります。特定事業者に求められる取り組みは、単なる自社最適化ではなく、社会全体の物流インフラの健全性を維持するための責任であると言えます。

特定荷主とは

今回は特定事業者の中でも特に「特定荷主」に絞り詳細に説明します。「特定荷主」とは、一定規模以上の貨物を取り扱い、運送事業者に委託している企業を指します。主に以下の2つに分類されます。

- 特定第一種荷主:自ら運送会社と契約を締結し、貨物の発送を行う企業(=発荷主)

- 特定第二種荷主:物流手配は行わず、貨物を受け取る立場の企業(=着荷主)

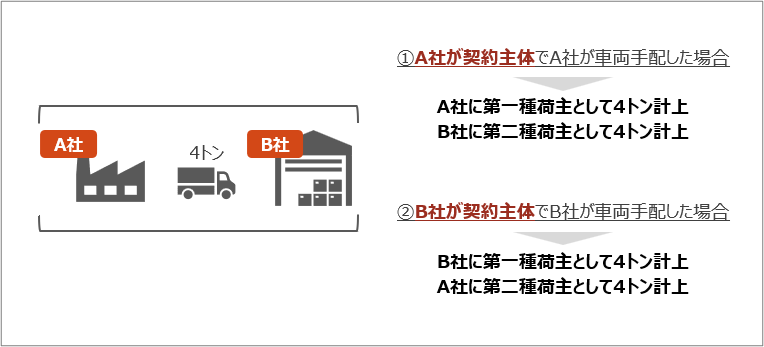

ポイントとなるのは、「契約主体が誰か」という点です。たとえば、以下の図の①でいうと、A社が契約主体でA社が車両手配しているため、

- A社に第一種荷主として4トン計上

- B社に第二種荷主として4トン計上

となります。

②でいうと、B社が契約主体でB社が車両手配しているため、

- B社に第一種荷主として4トン計上

- A社に第二種荷主として4トン計上

となります。

判定基準:年間9万トン以上の取扱量

企業が「特定荷主」として該当するか否かは、発荷主または着荷主のいずれかの立場で、年間取扱貨物量が9万トンを超えるかどうかが基準です。契約ベースでの貨物重量の集計が求められます。

重要なのは、評価対象となるのは「実際に運んだ貨物の重量」であり、車両の最大積載重量ではないことです。たとえば、4トントラックで2トンしか積載していない場合、2トンが記録されます。

実務における重量の把握方法

貨物の重量を正確に把握するのは簡単ではありません。そこで国土交通省では、現場での対応を踏まえて以下のような4つの推定手法を示しています。

① 商品マスタによる換算

あらかじめ登録された商品単位の重量データ(例:ケース重量)と出荷数量を掛け合わせて算出する方式。精度が高く、製造業や卸売業に適した方法です。

② 容積ベース(280kg/m³)での換算

容積(m³)に対して、国の定める換算値「280kg/m³」を用いて重量を推定する方式。箱型商品やパレット積みの業態に有効です。

③ 最大積載量×運行回数の推定

車両の最大積載量に運行回数を掛け合わせて算出する方式。ただし、満載である前提のため、平均積載率(例:60~70%)で補正が必要です。

④ 金額ベースでの逆算

出荷金額÷単価(円/kg)で換算する方法。軽量商品やサービス業など、物理的情報が取りづらい場合に有効ですが、精度には注意が必要です。

特定荷主が負う法的義務と実務対応

第一種荷主と第二種荷主に分けてそれぞれの法的義務と実務上の取り組みについて解説します。

特定第一種荷主(発荷主)の場合

第一種荷主は、実際に物流手配を行う契約主体として、以下の義務が課されます。

【法的義務】

- 物流の中長期計画の策定・提出(発荷主としての視点)

→ 自社の物流戦略を踏まえ、効率化の数値目標・施策内容を記載し、国土交通省に提出 - 国への定期報告(年1回)

→ 出荷実績、荷待ち時間・荷役時間等の指標を含む報告を行う - CLO(Chief Logistics Officer:物流統括管理者)の選任

→ 社内に責任者を明確化し、法対応・改善推進・関係者調整の窓口とする - 契約条件の文書化(配送依頼・納品条件など)

→ 口頭での依頼や曖昧な取り決めを避け、トラブルや不適正な慣行の抑止を図る

【実務上の取り組み】

- 拠点集約・中継輸送・共同配送の検討による輸送効率の向上

- 荷待ち・荷役時間の可視化と是正措置

- ITシステム(WMS/TMS等)導入による発注~出荷プロセスの自動化・標準化

- サプライヤーや運送事業者との定期的な業務改善ミーティングの実施

特定第二種荷主(着荷主)の場合

第二種荷主は物流の契約主体ではないものの、受け入れ先として物流の適正化に影響を及ぼす存在であるため、以下の義務が課されます。

【法的義務】

- 物流の中長期計画の策定・提出(着荷主としての視点)

→ 納品受け入れ体制や配送条件を見直す計画を国に提出 - 定期報告(年1回)

→ 着荷実績、納品先の待機状況等を報告 - CLOの選任

→ 荷受側としての責任ある体制を確立し、発荷主・運送会社と連携を図る - 契約条件の文書化

→ 口頭での依頼や曖昧な取り決めを避け、トラブルや不適正な慣行の抑止を図る

【実務上の取り組み】

- 納品受け入れの時間帯緩和や深夜・早朝配送の抑制

- 荷受けの予約制・時間帯指定制の導入による平準化

- 倉庫・店舗側での荷下ろし作業の効率化/自動化の検討

- 発荷主や運送事業者と連携した共同改善施策の推進

まとめ

新物流効率化法の施行によって、物流に関する企業の責任範囲は大きく広がりました。「特定荷主」という概念は、単なる法規制ではなく、企業が物流を「戦略」として捉えなおすためのきっかけでもあります。

プロレド・パートナーズでは、特定事業者への該当有無の確認から、特定事業者として求められる対応まで、一貫したご支援が可能です。2026年のCLO選任や中期経営計画の提出を見据え、何から着手すべきかお悩みの企業担当者様は、物流を経営戦略の中核に据えるための第一歩として、ぜひご相談ください。

SCM/3PL/物流のお悩みを解決したい方へ

プロレド・パートナーズでは、現状把握から施策の立案・実行まで一貫したサポートが可能となります。SCM改善について皆様からのご相談をお待ちしております。