オフィスの移転や店舗の撤退時に費用が発生する原状回復工事ですが、どのような内容か、また費用がどのくらいかかるものなのか、意外とご存じない方が多いのではないでしょうか。この記事では原状回復工事について基本的な内容をご紹介します。

原状回復工事とは

オフィスの移転や店舗の撤退時に費用が発生する原状回復工事ですが、どのような内容か、また費用がどのくらいかかるものなのか、意外とご存じない方が多いのではないでしょうか。この記事では原状回復工事について基本的な内容をご紹介します。

原状回復工事の区分とは

原状回復工事における工事は、工事発注者が貸主か借主か、施工者の選定権を持つのが貸主か借主か、によりA工事、B工事、C工事と区分されます。

工事区分 | 工事概要 | 費用負担 | 工事会社 |

A工事 | 主にオフィスビルの躯体工事や共用部の施設・通路工事、ガスメーターの設備工事等、ビル本体の工事を指します | ビルオーナー | オーナー 指定会社 |

B工事 | オーナーが工事会社を選定し、費用はテナントが負担する工事を指します 主にオフィスや事務所、店舗として使用するにあたって増設・移設した空調設備や照明設備等が対象です | テナント | オーナー 指定会社 |

C工事 | 工事会社の選定と費用負担どちらもテナントにある工事を指します 主に専有部分の内装工事や配線工事等が対象です | テナント | テナント ※オーナー指定会社の場合有り |

解体工事 | 主にフリースタンディングの場合、更地に戻すための解体工事を指します | 店舗オーナー | 店舗オーナー 選定会社 |

建物自体の価値を左右するような工事は貸主が業者を選定する等、原状回復工事の区分は工事を行う箇所や工事内容に依存します。しかし、賃貸借契約書に工事区分が明確に記載されていない場合、本来の工事区分とは異なる工事区分にされてしまう場合があります。

工事区分が変われば借主が負担する原状回復工事費用も変わりますので、賃貸借契約書と工事内容を確認して工事区分が適正かをチェックする事が重要です。

工事区分の詳細についてご興味のある方は、以下のコラムをご覧ください。

原状回復工事にかかる費用について

原状回復工事費を目安として記載するのであれば、5~10万円/坪になるケースが多いでしょう。

ただ、諸条件により、原状回復工事内容も原状回復工事費用も変わります。そのため、坪単価を根拠に施工者側へ協議を持ちかける事は効果的ではなく、坪単価による試算もお勧めできません。

原状回復工事費は、実際に原状回復工事が必要な範囲と内容、それに該当する工事見積書の内容を比較した上で算出されるべきです。見積もりは建物の規模や面積により上下しますので、借主が施工者や貸主に協議を持ちかける場合、協議前の査定はかなり重要なものになります。

詳細にご興味のある方は、以下のリンクをご覧ください。

原状回復工事を行うタイミングや要する期間について

原状回復工事を行うタイミングや工事に要する期間はどのくらい必要か把握されているでしょうか。

工事内容や費用を適正化するためにも、原状回復工事にかかる期間や工事のタイミングを把握した上で、原状回復工事の見積書の内容確認や協議を行う事をお勧めします。

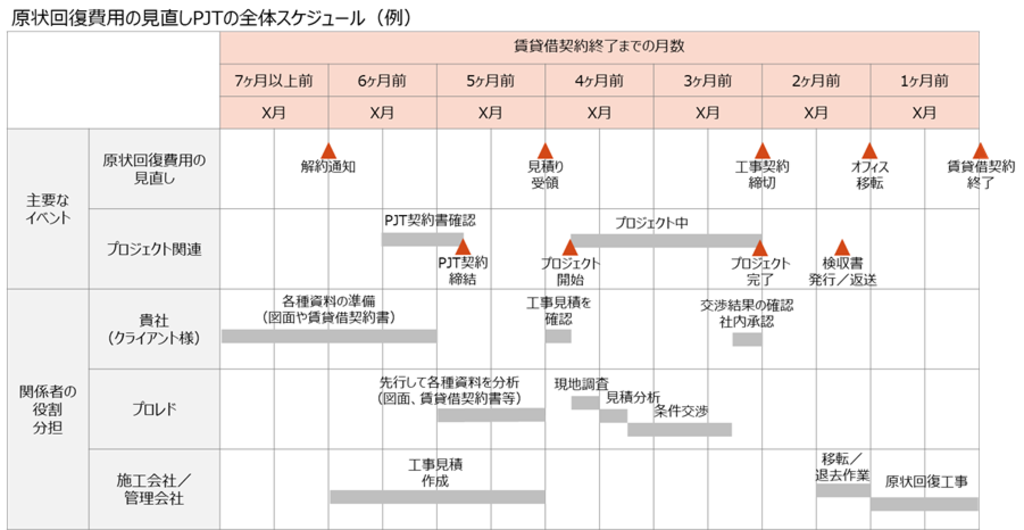

賃貸借契約終了は、貸主に対し退去通知を出してから6ヶ月後となりますが、退去通知を提出後の6ヶ月の間に、退去を済ませ原状回復工事も終了させる必要があり、移転先の検討もしつつ、原状回復工事の見積書を受領し、価格精査を行い、協議をしたうえで工事契約を締結する事は容易ではありません。以下の図は弊社が原状回復工事の査定および協議を行うスケジュールの一例です。

解約通知を出してから原状回復工事の見積書が送付されるまでに1~2ヶ月かかり、工事期間は(オフィス規模にもよりますが)1~2ヶ月必要ですし、工事契約締結は着工の1ヶ月前になる場合が多いため、原状回復工事の見積書を分析し施工者と協議する時間は1~3ヶ月しか取れません。

まとめ

原状回復工事費用は本来妥当である工事金額よりも高く請求されるケースがあるものの、限られた期間内で原状回復工事の見積書内容を精査して協議が行えない借主や、施工者に協議に応じてもらえない場合が多々あります。

しかし、専門的な知見を持って適正な査定と協議を期間内に行う事で支出を抑える事が可能です。

弊社は、公共工事の入札予定価格の算出や建設会社の原価削減、スーパーゼネコンでの施工管理者等、「施工」「積算」といった分野の第一線で活躍した人材が専任で工事に関するコスト削減コンサルティングを行っております。

原状回復工事費用に関する見積書の診断を無料で行っておりますので、是非お気軽にご連絡ください。